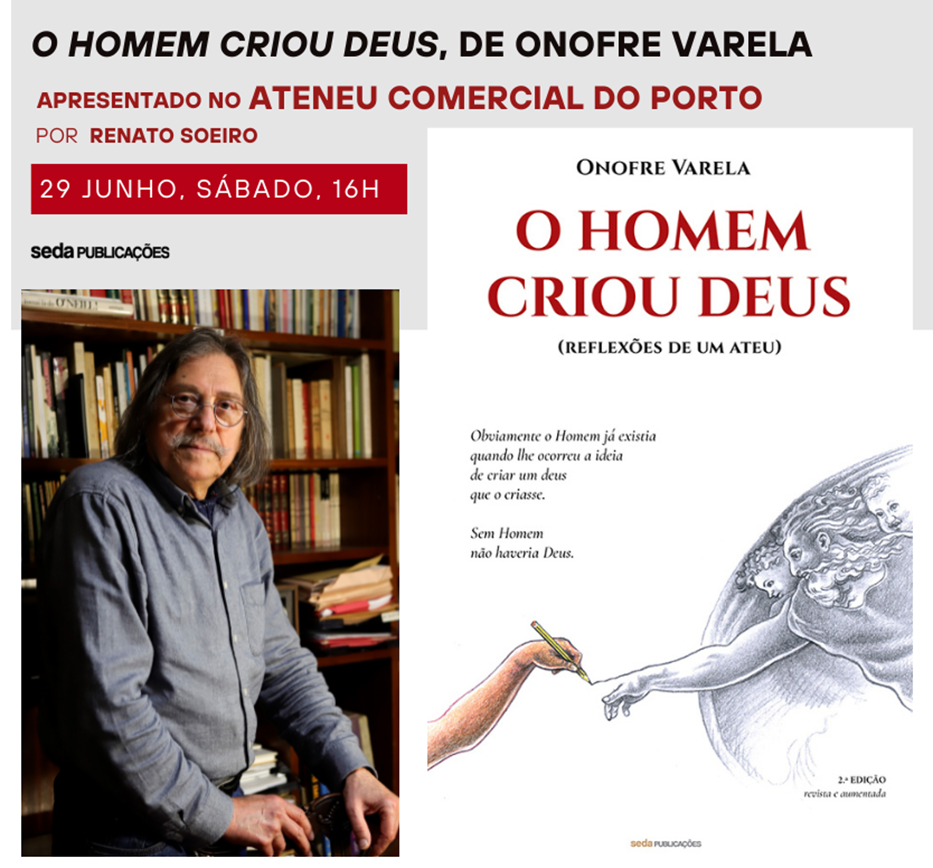

24 de Junho, 2024 Onofre Varela

O HOMEM CRIOU DEUS

O Homem Criou Deus, de Onofre Varela. Apresentado no ATENEU COMERCIAL DO PORTO por Renato Soeiro. Este sábado, 29 de Junho, às 16h00.

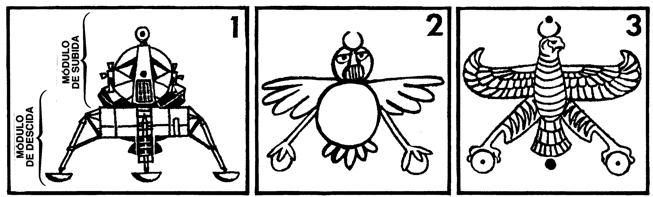

Obviamente o Homem já existia quando lhe ocorreu a ideia de criar um deus que o criasse. Sem Homem não haveria Deus.

Onofre Varela – O Homem Criou Deus